10 3 月 如何區分》牡蠣、蚵仔、生蠔,成長差別?養殖現況?一篇看懂

大家都知道所謂的 牡蠣 就是一般所謂的 蠔,也就是我們常說的「 蚵仔 」,英文名字叫 Oyster。從全世界對它的稱謂就可看出對它的營養與美味是多麼的受人重視(歐洲人稱它為「海裡的牛奶」,日本人稱它為「帝王食品」,在中國明朝時則有「西施乳」的美稱)。

你對牡蠣的印象是什麼呢?

是在夜市裡的蚵仔煎、炸蚵嗲、蚵仔麵線呢?是在小吃店裡面一碗碗熱騰騰的蚵仔湯呢?還是在生鮮傳統市場上一袋袋已裝好的鮮蚵呢?或是在中秋烤肉時會出現的一顆顆的帶殼的牡蠣呢?

不管你是在什麼情境下品嘗它,不管你對牡蠣的印象是什麼,讓我們為您介紹這美麗的生物是怎樣生長與被利用。

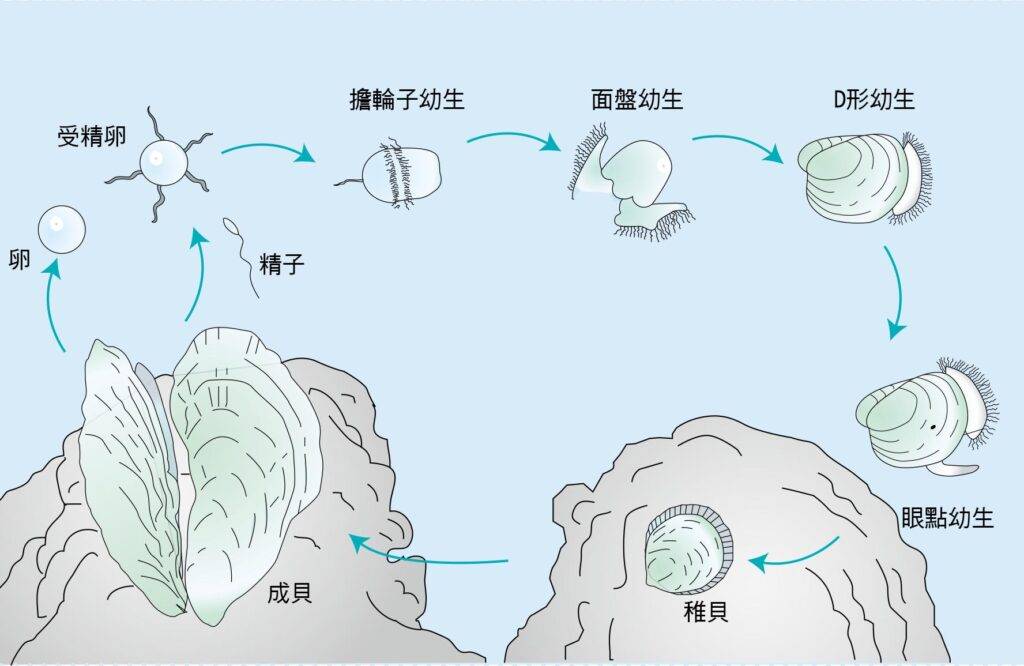

蚵仔的成長

牡蠣屬於雙殼綱,被兩枚上下的殼所包覆,通常背部的殼會大於上部。且牡蠣的成長是由內部慢慢往外部生長,生長時會由牡蠣的外套膜分布石灰質,覆蓋在舊的殼上慢慢往外推逐漸增厚而變成新的外殼,生長方式與很多貝類相似如文蛤、九孔等。受限於生長的環境,牡蠣沒有固定的外型,透過上下兩殼間縫隙可流通海水,就在吞吐海水的過程中完成呼吸與濾食浮游生物。

牡蠣屬於附著生物,它會找一個適合生長的地方附著,長大、生殖,直到死亡。牡蠣的卵與精子在大海裡結合後,幼生會在海裡漂流與成長,終其一生中也只有這段時間會移動,一旦附著後就不再也不能移動了。隨著海流與成長,在受精卵發生後約16小時可到達D形幼生期,透過纖毛可進行移動或掠食浮游生物。經過約15天後可達眼點幼生期,再經2~5天長出偽足後即可在固定表面上爬行,當爬行至適當地點後即開始分泌足絲進行固定,開始它的固著生涯,此時約是受精後三周的時間。

牡蠣的生殖

牡蠣的外殼容易受外在環境所影響,故從外部形狀無法判定牡蠣的雌雄。打開外殼後一般也很難分辨。一般簡易判定方式只有在生殖期時,兩性的生殖腺飽滿,雄性的牡蠣會有白色的精液所以較白皙,雌性比較黃。牡蠣會性轉變,根據研究顯示水溫是影響性轉變的主要因素。

生殖期如果溫度及鹽分等環境因素發生激烈變化即能刺激牡蠣產卵與放精的過程。所以在收成季節如遇上下大雨或是颱風過後,牡蠣的肥滿度常因而大減,也就是漁民常說的「吐瘦」,所以在颱風來臨前常會有漁民要去搶收。

目前台灣的牡蠣養殖主要可分為三種方式:平掛式、浮筏式、棚架式。兩者主要差異則是在養殖水深。

養殖現況

平掛式

平掛式為台灣主要牡蠣養殖方式,主要分布於彰化、雲林、嘉義至台南七股海域。

一、每年10~12月起開始進行分苗養殖。

二、養殖至隔年6~8月,約8個月養殖後開始採收。

浮筏式

浮筏式為台灣次要牡蠣養殖方式,主要分布於雲林、嘉義外傘頂洲海域,及台南曾文溪出口、台南市安平海域。

一、浮筏式養殖受夏季季風影響很大,從每年11月開始放養。

二、養殖至隔年3~5月,約4個月養殖後開始採收。

棚架式

通常養殖棚為長方形設計,蚵農會將蚵串掛在棚架上,讓蚵串與海流垂直,增加蚵仔攝食的機會,比較適合在海水較深的地方。

一、棚架式養殖同樣受夏季季風影響很大,從每年11月開始放養。

二、養殖至隔年3~6月,約4個月養殖後開始採收。

澎湖新興養殖法

「延繩垂掛式」養殖法:

所謂「延繩垂掛」,就是將20顆牡蠣串成約2.5公尺長的一串串,接著丟進海裡,平均養殖深度約12公尺,比較不受潮汐與泥沙影響。但由於澎湖海域水溫變化較大與營養塩類較少,故澎湖的牡蠣成長比台灣本島慢。

牡蠣是透過濾食海水中的浮游生物作為食物來源,但由於牡蠣固著後就不可能再移動,不像其他海中生物遇到環境不好或是食物短缺時可以躲避或尋覓其他棲所。也就是說牡蠣生長的環境極為重要,影響的層面包含它的生長速度、肥瘦度、口感甚至是食物安全等方面。隨著養殖技術的改進,我們在市面上已經可以買到不同海域所養殖的牡蠣(台灣西南、澎湖海域)。而不同海域所養殖出來了牡蠣也有些微的差異,而作為消費者的您懂得分別了嗎?

【精選文章】新的牡蠣肉,我們要挑戰鮮度極限,原汁原味鮮蚵肉!